(Unsere Akteure: Gwendolyn, Oswald, Velvet, Mercedes, Cornelius.)

Odin Sphere Vanillaware / Atlus. PS2, 2007

In der Welt von Erion ist die Hölle los. Die großen Nationen stehen kurz davor, sich gegenseitig den Krieg zu erklären. Der Grund: Alle wollen den “Cauldron of Crysallization”, eine mysteriöse mächtige Maschine, deren bloße Existenz über Sieg und völlige Vernichtung entscheiden kann. Auch die Nation Valentine wurde eines Tages ohne Vorwarnung ausgelöscht. Was keiner weiß: Der Kessel ist Teil einer Prophezeiung, die das Ende der Welt, das Ende für alle bedeutet. Oh weh.

Odin Sphere ist ein schönes Beispiel für Internethype. Schon Monate vor dem Release bestaunte man das wunderschöne 2D-Artwork und feierte den Quasi-Nachfolger von Princess Crown schon im Vorfeld massiv als 2D-König auf der PS2. Das Game sieht aus, als wäre es einem Paralleluniversum entsprungen, in dem niemand die Idee kam, sich an dreidimensionaler Grafik zu versuchen, sondern der technische Fortschritt für immer komplexere 2D-Welten genutzt wurde.

Obwohl zu gleichen Teilen RPG und Prügler, war man bei Vanillaware so klug und hat sämtlichen Ballast, der sonst RPGs aus Japan plagt, über Bord geworfen: Eine “Kleiner Junge rettet Welt”-Story ist nicht zu finden (weiter unten mehr), ebensowenig wie künstliche Streckung der Spielzeit. Statt Milliarden Items, die alle kaum etwas nützen beschränkte man sich auf einige wenige, die zu jeder Zeit brauchbar sind.

(Links: Der Spielstand/Buchauswahlbildschirm. Er ist so nice. | Rechts: Random Kampfszene.)

Wieviel Liebe zum Detail in diesem Spiel steckt, merkt man gleich am Anfang. Der Spielstandbildschirm als eigene kleine Spielszene, auf dem Boden liegen Bücher, die die Geschichten der verschiedenen Charaktere darstellen. Hier kann man in Form eines kleinen Mädchens ein Buch aufheben, worauf es sich auf einen Sessel setzt und beginnt, zu lesen. Das ist einfach hurenniedlich anzuschauen und vermittelt Atmosphäre. Ist man erst mal mitten drin, klappt die Kinnlade richtig weit nach unten. Zwar ist die Frameanzahl der Animationen eher spärlich, aber mittels Tricks wie Rotation etc. haben Vanillaware es hinbekommen, dass jeder einzelne Charakter zu jedem Zeitpunkt tatsächlich lebend wirkt – sie atmen, bewegen ihre Köpfe, Augen, Hände…und wartet erstmal ab, bis ihr den ersten, bildschirmfüllenden Endboss seht: Odin Sphere ist das schönste Spiel auf der PS2. Zum befürchteten Slowdown muss ich sagen: Klar, er nervt, tritt öfters auf, aber sorry, er ist mir scheißegal, wenn das Spiel sonst so geil aussieht und man den Slowdown-Verursacher, also meist ein oder mehrere Gegner, innerhalb weniger Sekunden töten kann.

Den Musik-Hype hingegen kapier ich nicht. Die Stücke sind kompetent gemacht, aber sorry…klagende Streicherteppiche hier, Keyboard-Chöre da, so klingt jedes RPG aus Japan irgendwie. Netterweise haben Atlus für die US-Version sowohl die englische Synchronisation als auch die japanischen Originalstimmen spendiert. Beide Versionen lassen sich als gelungen bezeichnen.

(Odin Sphere ist ja schon ein wenig Emo. Ständig wird gelitten und gestorben. Hat was von Shakespeare.)

Das erste Buch erzählt von der Walküre Gwendolyn. Nach Komplettierung ihrer Geschichte werden auch die Stories der anderen 4 Charaktere freigeschaltet. Ein Buch durchzuspielen, dauert etwa 7-9 Stunden, man muss also nicht unbedingt 100 Stunden in das Spiel stecken, um ein Ende zu sehen. Allesamt tauchen die Charaktere auch in den Stories der anderen auf. So ergibt sich später eine doch verblüffend gut verwobene Gesamtgeschichte, die man als Spieler von allen Seiten beleuchten kann. Hier geht es nicht einfach nur um “Gut gegen Böse”, sondern jede Partei hat ihre eigenen Motive und Ziele. Übrigens: Trotz einiger der nordischen Mythologie entnommenen Begriffe spielt Odin Sphere in einer eigenen Welt mit eigener Story.

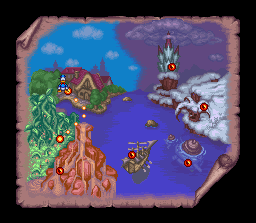

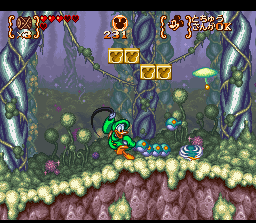

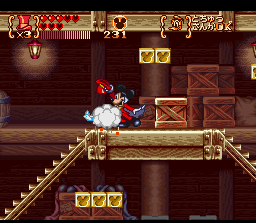

Nach diversen, die Story weiterführenden Cutscenes wählt man ein Gebiet auf der Weltkarte aus, welches man besuchen möchte. Bei der Ankunft macht sich dann erstmal Verwirrung breit. Die einzelnen Gebiete sind nämlich in kreisförmige Stages oder eben Spheres aufgeteilt, Mini-Levels, die sich Defender-style “umrunden” lassen. Ein Gebiet besteht aus einem netzförmigen System mit 10 oder mehr verbundenen Stages. Am Ende steht natürlich ein Endboss. In regulären Stages tauchen nach wenigen Sekunden Gegner auf. Jetzt heißt es, mit Square-Button draufkloppen und Attacken chainen. Wer sich jedoch mit zuviel Eifer buttonmashend den Gegnerhorden entgegenstellt, wird die POW-Leiste oben links leeren und seinen Charakter schnell in einen “Faint”-Zustand befördern, in dem er sich einige Sekunden nicht bewegen kann. Das soll wohl Spieler davon abhalten, allzustumpf draufzuprügeln. Naja.

(Die Charakterdesigns sind teilweise echt dick und weit entfernt vom üblichen 0815-Animecrap.)

Kleine Leuchtkugeln, Phozons, werden von Gegnern nach ihrem Tod abgegeben. Einmal aufgesammelt, funktionieren sie wie Erfahrungspunkte zur Stärkung der “Psypher” genannten Waffe. Diese wird so nicht nur besser, sondern erlaubt Zugang zu immer mehr Spezialskills (Tornado, Unsichtbarkeit, etc). Aber die Phozons nur so zu verwenden, wäre ganz schön blöd. Es gibt nämlich noch Samen. Jetzt nicht den Samen, den Max so gern mag, sondern Pflanzensamen. Sie lassen sich in Shop-Stages erwerben oder tauchen in Schatztruhen auf (jene erhält man nach dem Töten alle Gegner in einem Stage. Die Qualität des Inhalts richtet sich dabei nach der eigenen Schnelligkeit und dem eingesteckten Schaden). Pflanzt man sie in die Erde, während noch Phozons in der Luft schweben, fliegen letztere in die Samen hinein und eine Pflanze wächst daraus, an der dann Früchte wachsen. Früchte geben einerseits HP und andererseits EXP, die den maximalen HP zugute kommen. So ergibt sich stets eine schöne Balance-Entscheidung. “Die Phozons in die Waffe oder lieber ein paar Früchte wachsen lassen?”.

Später gibt es die Möglichkeit zur Verwendung von Alchemie und Kochrezepten. Auch das dient der Produktion von hilfreichen Items, ist je nachdem teurer, aber dafür um einiges effizienter.

Soviel zum Item- und Kampfsystem. Ersteres ist wunderbar umgesetzt. Letzteres ging mir irgendwann schrecklich auf den Sack. Das hat zweierlei Gründe: Erstens: Attacken lassen sich nicht canceln. Wer also gerade durchs Chainen eine langwierige Angriffsanimation verursacht hat, während sich der Gegner spontan dazu entscheidet, einen tödlichen Angriff auszuführen, hat die Arschkarte gezogen. Hihi. Gut. Lässt sich darüber hinwegsehen, muss man etwas vorsichtiger sein; Anfangscharakter Gwendolyn ist ohnehin nicht gerade die Schnellste. Zweitens: Spezialskills canceln nicht die Attacken der Gegner. Wer also gerade den tollen Phozon Blast castet, während der Gegner im Anfangsstadium einer Attacke ist, zieht ihm zwar saftig HP ab, hat aber trotzdem die Arschkarte gezogen, da er nach dem Casten immer noch kurz festsitzt, und so der Gegner ungestört draufhauen kann.

Hier hört der Spaß dann langsam auf. Wie man sich fast schon denken kann, dauert das Konsumieren von Items natürlich auch seine Zeit. Wer also gerade einen Heiltrank zu sich nimmt, während der Gegner…ja, den Rest könnt ihr euch denken. Das ist vor allem so schlimm, weil besonders die Bosse teilweise scheißeschnell sind und vom einen Augenblick zum nächsten direkt vor einem stehen können, obwohl man vorher noch sicherheitshalber einen halben Kilometer weglief.

(Gerne hätte ich euch ein paar spannende Bilder vom Pflanzenzüchten gezeigt. Es gibt nämlich auch eine Pflanze, an der Schafe wachsen. Leider fand ich keinen passenden Screenshot. War so schon schwer genug, nice Screens zu finden. >:O)

Lässt sich natürlich als ganz tolles taktisches Element betrachten. Aber sorry, für mich ist das einfach arschiges Spieldesign. Persönlich konnte ich drüber wegsehen, weil der Rest des Spiels einfach so genial ist, so tolerant dürfte aber sicherlich nicht jeder sein.

So viel Information auf einmal, puh…wechseln wir also in das nächste Stage durch einen der Exitpunkte und…huch! Es sieht genauso aus wie das vorige.

WAS SOLL DAS?

Das ist leider einer der lamesten Nachteile von Odin Sphere. Die einzelnen Gebiete (etwa 7-8 unterschiedliche insgesamt) sind wundervoll animiert, mit unzähligen Parallaxebenen und allerlei Details versehen…aber wer eine (ohnehin kleine) Stage eines Gebietes gesehen hat, hat sie (mit Ausnahme der Endbossstage) alle gesehen.

Ich meine…klar, dass 2D-Artwork wie dieses hurenteuer und -aufwändig ist, aber hätte man nicht wenigstens die existierenden Grafiken für jedes Stage etwas anders arrangieren können? So kommt einem das Ganze ein bisschen wie eine Theatervorführung vor, bei der mit wenigen Bühnenhintergründen eine tierisch epische Story erzählt wird. Da die Story eigentlich auch zu dieser Idee passt, ist das gar nicht so schlimm, nur: Wer kilometerlange, ausschweifende 2D-Welten erwartet, der wird bitter enttäuscht werden.

(Links: Im Schneelevel verliert man konstant HP, wenn man nicht regelmäßig wärmende Tränke trinkt. | Rechts: In den Restaurants von Pooka Village kann man sich bekochen lassen. Zwar braucht man dafür ordentlich Asche und die passenden Zutaten, aber das servierte Futter bringt eine Menge EXP.)

So sind die recycelten Grafiken und das eintönige Kampfsystem der Grund, das Spiel früher oder später aus der PS2 zu holen. Es sei denn, jemand möchte die Story bis ins letzte Detail kennenlernen. Ja, das kann man Odin Sphere eigentlich zu Gute halten: Die Geschichten sind hier weder originell noch besonders aufregend, aber so elegant und straightforward erzählt, dass es einfach Spaß macht, ihnen zu folgen, und sind für mich auch Antrieb, das Spiel weiterzuspielen. Trotz ihrer relativen Klischeehaftigkeit haben sie etwas ungemein poetisch-märchenhaftes.

Odin Sphere bietet summa summarum eine runde, glattpolierte Spielerfahrung. Nur, dass Vanillaware wirklich etwas sparsam mit eigentlichem Inhalt waren, wurmt am Ende etwas. Die restlichen Charaktere neben Gwendolyn haben zwar alle eine andere Geschichte zu erzählen, aber dennoch müssen die selben Bosse und Gegner in den selben Gebieten erledigt werden (bloß in anderer Reihenfolge). Das tut der Abwechslung da auch nicht wirklich gut.

So bleibt abzuwarten, ob Vanillaware sich weiterhin als Entwickler hervorragender 2D-Games behaupten können, oder ob sie im Zuge der neuen Konsolengeneration untergehen werden. Ich hoffe das beste für sie, denn Odin Sphere hat zwei Dinge verdient: Erstens gekauft zu werden, zweitens ein Sequel.